天孫降臨とホオリの磐座の謎

ことなり式言霊学の武市瑞月先生(1921~2006)の遺稿を公開する事になりました。

『天孫降臨とホオリの磐座の謎』を改めて読みますと、天孫降臨神話や龍宮、レイラインなど、このまま眠らせておくのは申し訳なく思いました。龍宮のことはあまり情報がないように思いますので、ご興味のある方に届きますよう願っています。

武市先生は「日月神示」の岡本天明氏と深い親交がおありだったそうで、神示の難解な内容やご経綸などについて、素人にわかりやすく解説してくださったものです。毎月の言霊の勉強会はどちらかというと日月の神示や全国各地の神社に伝わる謎の話なども興味深く、すっかり神社好きになりました⛩️ 先生に教わった神社などはほとんど行ったのですが、このホオリの磐座には行けていないのが残念です。

龍宮に関してはこの冊子に書かれていない神社などにもご一緒させていただきましたが、そういう時は古神道の秘儀など教えてくださいました。長年お世話になりましたので少しでも恩返しができれば幸いです。

⭐️ホオリは「祝子」でホウリの表記が正しいのですが、地名の由来のホオリノ尊との関連からか、ホオリとなっていましたのでそのままにしてあります。なお、「祝」は、ほうりと読み、神職の一つでもあるとのこと。

⭐️「むすび」の下に、祝子(ホウリ)の磐座の情報があります。

⭐️縦書き文章を横書きテキストにご協力くださった chat GPTさん、ありがとうございました。

太陽と神話の国の宮崎について

宮崎県は九州の南東に位置するが、縦に長く、県境はまるで脊梁のように山並が連なっている。南海岸部は亜熱帯植物がおおい、南国のイメージが濃い。これはこの日向の名に景行天皇が「直に日の出ずる方に向へり」といわれたことにもとづくといわれている。

古事記や日本書紀には、日向の神話は多種多彩であり、日向はまたヤマトと同様に古墳国であり、西都原を中心として県内には約2200の墳がある。

太陽のかがやくこの日向は日月神示には「日向とは、神を迎えることぞ、ひむかはその使いぞ。ひむかは神の使だから、九の道を早く開ひてくれよ。早う伝えてくれよ。ひむかのお役は人の病をなほして神の方へ向けさすお役ぞ、この理をよく心得て間違ひないように伝へてくれよ。(上つ巻 第五帖)」とある。

そこでご神示の九の道とは何を云っておられるのであろうか?

これはおそらく、九州に秘められていた「日の出の太陽の道」のことではあるまいか、ご神示雨の巻 第十一帖に、「日の出の神様お出ましぞ、日の出はイであるぞ、イの出であるぞ、キの出であるぞ判りたか。

—とあるごとく、九重山系の奥ふかき究極の次元に実在するイの生命の樹の道をイザナギ、イザナミのいとなみかよふ神州の正気をイブキすべきことが黙示されている。

つまりそこには、宇宙真中の言霊パワーを開く絶好の磁場としての宮崎県の存在が示されていて、日本の新しい二十一世紀の進路を求める上において、なほざりにできない所であることがよく判るのである。

不思議な成立といえる日本列島

地球儀をぐるぐる廻してよくみると、我々の住む国土日本は、独特の格別な形をしていることに気がつく。

南北に走る弓形の列島は中央線が炎骨(ホボネ)の仕組みとなっている。さらに多くの火山群、海底の火山脈、プレートの重なりなど、まるで網をかけたようになっている。太平洋側は深い海溝で縁取られ、大陸との間には凹地のように日本海が広がっている。

これは他の大陸周辺と異なっていて、この列島は龍体状であり、何か本質的に他の地域と違うものがあると暗示されているのである。

この列島は何時頃、どのようにして誕生したものであろうか。推察するにどうも日本列島は、地球の中つ国(真中)として、始生代創られたものではないだろうか。詳しいことは知る術もないのだが、地球の原生代あたりからの手がかりとして、我が国には超古代史竹内文書やウエツフミ(上記)があり、また我が国の公式正史とされる古事記にも、それとなく太古の姿を彷彿とさせる記述がある。

地質学的には、二十億年前の岩石が発見されていて、大変古い歴史を物語っている。それは1970年3月、名古屋大学地質学教室の足立守氏が、、飛騨川上流の上麻生で見つけた岩石である。これは日月神示に「石がものをいう」と告げられていたことが実感させられる。また原生代からの飛騨高山にある位山や、富山県には上古代の皇祖遺跡がある。それらは我が国が世界の霊の元つ国であったと証明するものであろう。

そんなわけで、古生代二畳記(約二億年前)は氷河期で海水位が大変低く、日本列島は大陸と陸続きであった。参考図の約7千万年前の様な回水位の低下は、過去百万年間に、何回かあったようで、大陸からマンモスぞうが移動していたことがそれを証明している。

ところで約2500面年前頃に、アジア大陸が突如として割れ、地溝帯ができた頃、フィリピンプレートの動きはかっ初であったようである。

そこで古代琉球を基点とする龍宮が日本列島と深く結びついて、黒潮があたかもそれを守るように取り巻いて、まあ現代のような龍体状の列島になったようである。

だからいわば龍宮が日本列島の育ての親と言えるのではないだろうか。言い換えると日本列島の成立には、重大な謎が含まれているといえよう。それは一見何の変哲もない岩石や地層が、日本と龍宮の関係を語りかけているとも考えられるのである。

地球儀をぐるぐる廻してよくみると、我々の住む国土日本は、独特の格別な形をしていることに気がつく。

南北に走る弓形の列島は中央線が炎骨(ホボネ)の仕組みとなっている。さらに多くの火山群、海底の火山脈、プレートの重なりなど、まるで網をかけたようになっている。太平洋側は深い海溝で縁取られ、大陸との間には凹地のように日本海が広がっている。

これは他の大陸周辺と異なっていて、この列島は龍体状であり、何か本質的に他の地域と違うものがあると暗示されているのである。

この列島は何時頃、どのようにして誕生したものであろうか。推察するにどうも日本列島は、地球の中つ国(真中)として、始生代創られたものではないだろうか。詳しいことは知る術もないのだが、地球の原生代あたりからの手がかりとして、我が国には超古代史竹内文書やウエツフミ(上記)があり、また我が国の公式正史とされる古事記にも、それとなく太古の姿を彷彿とさせる記述がある。

地質学的には、二十億年前の岩石が発見されていて、大変古い歴史を物語っている。それは1970年3月、名古屋大学地質学教室の足立守氏が、、飛騨川上流の上麻生で見つけた岩石である。これは日月神示に「石がものをいう」と告げられていたことが実感させられる。また原生代からの飛騨高山にある位山や、富山県には上古代の皇祖遺跡がある。それらは我が国が世界の霊の元つ国であったと証明するものであろう。

そんなわけで、古生代二畳記(約二億年前)は氷河期で海水位が大変低く、日本列島は大陸と陸続きであった。参考図の約7千万年前の様な回水位の低下は、過去百万年間に、何回かあったようで、大陸からマンモスぞうが移動していたことがそれを証明している。

ところで約2500面年前頃に、アジア大陸が突如として割れ、地溝帯ができた頃、フィリピンプレートの動きはかっ初であったようである。

そこで古代琉球を基点とする龍宮が日本列島と深く結びついて、黒潮があたかもそれを守るように取り巻いて、まあ現代のような龍体状の列島になったようである。

だからいわば龍宮が日本列島の育ての親と言えるのではないだろうか。言い換えると日本列島の成立には、重大な謎が含まれているといえよう。それは一見何の変哲もない岩石や地層が、日本と龍宮の関係を語りかけているとも考えられるのである。

日本列島の成立図表

日本列島は世界の雛形

世界地図の中で、独特の龍体状の日本列島は、北海道が北米大陸、九州がアフリカ、四国は豪州、そして本州がユーラシア大陸を示し、世界の雛型であるとされる。

これは大本教で、教団の活動期によく言われていた事である。それをその後自説であるかのように発表している人もいるのだが。

この世界の雛型を示していることは、岐美二神生みの神話によっても、さもありなんと納得できるのである。ここで重要なことは、龍体の頭部に当たるのがアメリカということである。

それは、即ち日本とアメリカの考える方向が一致することによって、世界は平和であり、健康体なのだ、ということが黙示されているといえるのだ。

なおこれから地球規模で留意すべきことは…

・世界経済の協調と発展

・フィリピンを要とするアジア諸国の連携協力

・宇宙開発の安全確保と発展(宇宙の未知なるエネルギーの発見)

・日本独自の龍宮産業(山幸、海幸)の開発などであろう。

国祖「国常立神」ご神体である日本列島

日月神示には次のような記述がある。

星座の巻 第十四帖

国常立大神のこの世の肉体の影が日本列島であるぞ。

極めの巻 第四帖

国常立尊が艮(ウシトラ)からお出ましになることが、岩戸開きぞ。

下つ巻 第二十三帖

このかたは天地をきれいに掃除して、天の大神様のお目にかけねばすまぬ御役であるから、神の国の臣民は、神の申すようにして、天地を掃除して天子様にたてまつらねばならぬ御役ぞ。

黄金の巻

日本人とは、世界の民のことじゃ。一度日本捨てよ。日本を掘めるぞ。日本を掴むことは、三千世界を掴むことぞ。

悪の大将ぞとよく知っていて、天地でんぐり返るのじゃ。

以上のご神示を噛み締めますと、国祖国常立大神のご神体を地上に写された影が流体エネルギー(龍体)の働きによって、地球の極東圏、艮の黄金島として示されている。それが日本列島なのである、と解釈されるのである。

その中で特に重要な点は、頭部である北海道、体へと当たる富士山、腹部のオノコロ島、淡路島、鳴門、尾てい骨のチャクラ宮崎県、鹿児島県などである。

神代につながる上昇気流を巻き起こす地が、龍宮ルートのポイントになったわけである。

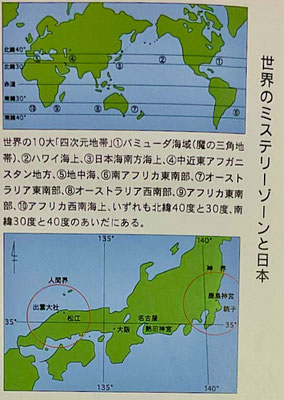

日本列島は、東経124度から146度、北緯24度から46度の間に位置していおり、とりわけ北緯35度を軸芯とする北緯30度から40度は、重力の狂った四次元地帯と言われている。

それは、この地球が何かの原因で、異常に歪んだりすると、断層が出来るわけだが、実はそこが四次元世界への出入口になっているようなのである。

突如として大型船舶と航空機が消え失せてしまうことで有名な、かのバミューダ海域の魔の三角地帯などがそれであろう。

つまり或る地帯に物体が吸い込まれてしまうという現象がある。

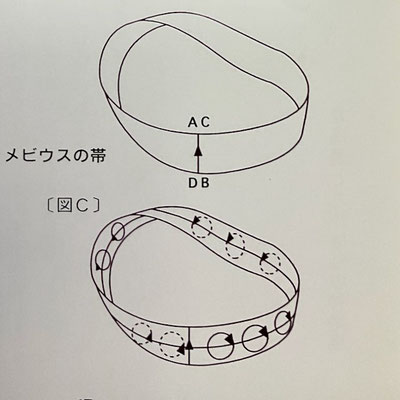

そうした謎というか、不思議さは、表が何時の間にか裏になっていて、また表になると言う表裏のない曲面(メビウスの帯、図を参照)のようなものかもしれない。

実はそういう不思議な、と思われる八方世界を束ねておられるのが、艮の金神「国常立大神」であらせられるのである。

つまり艮とは天地を綺麗に清掃してスメラミコトに奉るためのメビウスの帯の継ぎ目の位置にあるといえるのかもしれない。

現代に生きる我々は、日本列島の実態、日本のあるべき姿を甦らせる重大な使命を担っているのではないだろうか。

日月神示 日月の巻 第二十七帖に

神の國は生きているのざぞ。国土拝めよ。神の肉体ぞ、神の魂ぞ」とある。心して噛みしめるべきであろう。

龍体日本列島のレイライン

先ずレイラインということを解説する。地上に不可思議な力のラインが命名されたのは、1921年英国人・ワトキンスが命名したことによる。YLEE・LEIGHなどで終わる地名を調べて直線の交点には必ずといって特別なエネルギーがあるという理由。古代人はレイライン上で祭祀を行ったのである。日本列島のレイラインには、必ずそのように想定されることに特別なエネルギーがあるという理由。古代人はレイライン上で祭祀を行ったのである。

日本列島には最も重要な神仕組の磁場磐座と結界の磐境が存在する。

北海道と九州は極の神地場

龍宮とは何ぞ

龍宮・昔々、浦島太郎の童話によって日本人の知る龍宮とは、真にロマンに満ち溢れた夢の国である。

神道の大祓祝詞の一説に、人類の罪穢を一掃するために、祓戸大神、伊吹戸主の狼が「根の国、底の国に息吹き放ちてむ」というくだりがある。この底の国こそが龍宮であり、太古には海上に浮上していたようなのである。

龍宮物語は、神話で「山幸彦、海幸彦の物語に出てくるがこれが日本独自のお話である。神話は一般的に似た伝説が世界鉄工にある。しかし朝鮮半島、中国、東南アジア諸国には、龍神様の神話はあっても龍宮までの伝説はないのである。

ではその龍宮とは一体何なのであろうか。思うには天地創造の創世紀に、火の球の地球が冷えて逐次固まり、そこに天から水が降り注いで海ができた。そステ海の中に生命が育まれることになる。この生命の太元である海の底に龍宮が出現したのではないだろうか。即ち龍宮とは魚介類やあらゆる生命体を管理するところであったと思われる。

勿論万物の霊長である人類の生命を管理する機関であると推察される。なかなか理解し難いことではあるが、それは龍神を統率する四次元世界に実在しているのである。

龍宮ルートを探る

日本列島には、驚くべきタイムトンネルと言うべき龍宮ルートがある。

本拠地は琉球であり、まず宮古島の保良の竜宮洞・大神島の富士・石垣島お竜宮洞は三角ルートになっている。

沖縄本島の玉泉の神・久高島と古宇利島(人類最古と考えられる人骨発見の地)なども関連するルートであり、本州は、長崎県対馬の豊玉の地がポイントと考えられる。

この対馬というところは、牛頭天王(スサノオ)艮金神ゆかりの地でもある。

🔵日本海側のルートは

佐賀の潜竜・玄海灘の玄海島・沖の島・鳴門の青海島・出雲の日御碕・松江の宍道湖・若狭湾の冠島・沓島・常岬・小浜(豊玉媛命を祭祀る御社)(お水送りの秘儀)・能登半島の球洲・男鹿半島の竜が島・十和田湖・牡鹿半島の金華山

🔵瀬戸内海ルート

関門海峡・干珠嶋・鳴門淡路島の沼島

🔵太平洋ルートは

鹿児島の開聞岳(竜宮神社)・宮崎の鵜戸神宮・ホオリ神座・高知竜河洞・熊野灘潮岬・伊勢湾(竜宮社)・浜松・(天竜川)・駿河湾淡島・相模湾真鶴岬・江ノ島・伊豆下田白浜の竜宮島・仁科港湾の竜宮島・鹿島灘犬吠崎(ここから

黒潮は折り返している)

🔵瀬戸内海ルートは

関門海峡・千珠島・満珠嶋・鳴戸淡路島の沼島

🔵特別ルート

富士、河口湖のウの島(豊玉姫命を祀る)・産屋崎・西湖畔の竜宮穴・本栖湖の竜ヶ岳・箱根の芦ノ湖(九頭竜神社・

竜宮殿)

以上のように龍宮ルートというのは、琉球を根拠地として、対馬海流、瀬戸内海流、太平洋海流の三つに分岐している。

今回特に注目される重要なルートとしては、富士・箱根・伊豆・関東地区のライン、九州の屋久島(益救神社・宮之浦岳)・鵜戸神宮・青島・ホオリ盤座・国見岳・開聞岳(玉の井)竜宮神社・高千穂のルートで、格別の神仕組みがあると考えられるのである。

富士と龍宮

昔々、浦島は助けた亀に連れられて

竜宮城に来てみれば

絵にも描けない美しさ

乙姫(音秘め)様のご馳走に

鯛やひらめの舞い踊り

ただ珍しく面白く

月日の経つのも夢のうち

浦島太郎が見た乙姫様の竜宮は、富士超古代史の宮下文書によれば「龍宮城は富士山麓北に位置するサイの海の湖底にあり」とある。

現在の西湖の西には、昔から修験者が行場としていた洞穴がある。洞穴内には年中氷があり、97メートル強の奥行きがあるが、往古にはその5倍くらいも深く、湖底の下にまで入っていたといわれている。

現在、「西湖」の北岸に、「穴宮(=龍王の宮)」と明記された氷穴があるが、この直線上に、河口湖ウの島の彦火火出見尊と豊玉媛尊を祀る社がある。

これらは不思議な神仕組みと考えられるのである。東は伊豆の龍宮ルートへ、西は淡路島のオノコロ、北は丹後の元伊勢冠島、南は九州宮崎のホオリの神座へとつながり、このタイムトンネルは、更に沖縄の大神の富士龍宮へ至っているのである。

奇跡の神動線

神動線と名づけたのは、神政を地政学的に大観して、人間の体にたとえ「経絡」や灸のツボのルートのような地場のつながりがあり、日本列島には、網の目のように張り巡らされている光のネットワークがあることからである。

そのツボ所即ち地場というのは、神山、霊峰など、神々の鎮まり給う聖なる地、由緒ある神社、仏閣、聖地などのことを云う。そして不思議なことにこの拠点を線で結ぶと、正三角形や二等辺三角形、放射形、菱形、交点形(三角形を交差する形)となるのである。=鋭角三角形、玉串型、鎖型、ス成形(三角形が交差する形で)=となるのである。

つまりそれは神々が動枯れる霊線と見られるので、神動線と私は名付けている。

さて、この度計らずも、ホオリ(宮崎市)の巨大な(高さ24メートル、幅30メートル)磐座の存在を知るに及び、九州の南に丁度、人体の「尾てい骨」と言えるところ、強力なパワーのあることが判った。

そこにただならぬご神気が溢れていて、受霊(ウケヒ)の秘儀を斉行申し上げると、ご神示があった。

そこは「彦火火出見尊(山幸彦)の神霊魂の神座である」とのお示しであった。

先ずホオリの神座を起点に、海積宮からのご還幸の時の、ご宮居の跡である青島神社へ、ここには彦火火出見尊、豊玉媛命、塩箇大神が祀られている。

青島には、特別記念物として、熱帯、亜熱帯植物が繁茂している。島の周辺の岩盤は、二千万年から百万年前の新第三紀の海床に堆積した砂岩、泥岩でできている。鬼の洗濯板と言われるように、規則的に瓦層が傾き、波浪の侵蝕を受けて誠に奇景である。

ここにはまた豊玉媛ゆかりの「玉の井」がある。

霊線は南に下って鵜戸神宮に至る。この線上には奇しくも海幸彦(火須勢理命)を祀る潮嶽神社がある。

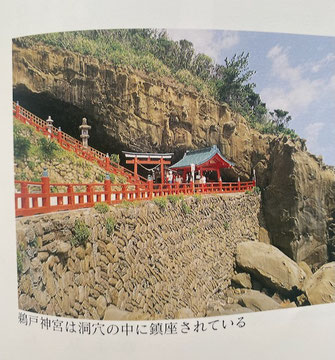

鵜戸神宮は神武天皇の御父君としての鵜草葺不合尊が主祭神であり、相殿に天照大御神・天忍穂耳尊・瓊瓊杵尊・神日本磐余彦尊(神武天皇)の五柱を祀ってある。

神宮は日向の灘に面する神秘な洞窟の中に神座がある。それは一度亀の形の大岩の中で、亀のお腹の中にある格好で、鵜草葺不合尊の産土の跡と伝えられるに相応しい形となっている。

前面の海中には、霊石である枡形の亀石、お船岩、二柱岩、扇岩、雀岩、夫婦岩などなと名付けられる奇岩礁が聳り立ち太平洋から打ち寄せる怒涛からご神窟を護っている。

遥かに日向灘から太平洋へと目を向け眺望すると、まさしく一望千里で極まりなく、遥か彼方の潮の底根には、幻の龍宮があると思わせる。

男波、女波が天意(アイ)を交わして、静かに岩間に洗う、また、蘇苔を湿す様子は、遥かな太古も今も変わらないことなのだろうと思われる。

ひとたび天候が荒れると大変な大波が激しく打ち寄せ、潮煙は濠々とまさに壮絶無比な姿を現す。そして時にはイルカが群れをなして遊する様も見せられるのである。

ご神域の最も高い即日峰(ハヤヒミネ)(天孫饒速日と相通じる)の頂には、主宰神を葬め奉ると伝えられる吾平(御幣)の山頂綾があり、とにかく、この神域をあげて、何か尊厳な雰囲気に包まれているのである。

ここで日向にまつわる伝説と古儀信仰についておさらいをしてみる。

豊かな黒潮は音玉をを響かせて、いづれかの約束の時を待つように、その息吹を脈々と今に伝えているように思われるのである。

昔々その昔、山幸の猟具を兄君の海幸の漁具に替えられた彦火火出見尊は、哀しくも釣り針をなくしてしまわれる。そして塩椎神の教えのまにまに、遥々と海流に乗って龍宮につかれた。そして海神の娘豊玉姫と結ばれることになる。その後、三年経ち兄との約束を思い出されて失った釣り針と潮干・潮満つ、二つの球を海神からもらわれて本土に帰ってこられたのである。

ところが豊玉姫は既に孕っておられて、産月も近くなり、高天原の御子を海のなかで産身まつるべきではないと、遠き八重の潮路を乗り越えて、尊のもとへ尋ねられた。程なく産期がきて、この霊窟の中に急ぎ産殿をお造りにかかられたが、屋根に鵜の羽をくさかんむり葺き合わさぬ中に、玉の如き御子がご誕生なさったのである。そこでみ名を「ヒコナギサタケ・ウガヤフキアエズノミコト」と命名申し上げたのである。

実は豊玉姫はお産に先立って「自分の国の習わしに従い、妙な形となってお産をするので、どうかその間、決して見ないでください」とお願いされます。ところが尊は帰って不思議に思いそっと覗いて見られた。ところがそこにはワニの姿になった姫が腹張って折れれたので、驚いて逃げ出されたのである。

豊玉姫は御子を生まれると、自分の姿を見られたことを恥じて龍宮に帰ってしまうわけだが、この伝説はスメラミコトと龍宮との深い絆を暗示されているのである。

超古代のことを伝えている竹内文書、また古史正伝と言われるウエツフミには、神武天皇以前のウガヤ朝73代の長きにわたる輝かしいスメラミコト治世の歴史が書かれている。彦火火出見尊は「壱岐・対馬・隠岐・佐渡などの各島にまで行幸されていて、民情を深くご覧にな理、朝臣たちに命ぜられて、諸々の生産緒技術を伝えておられる。古文書によれば国境の設定であるとか、天津御種子の散布という重要な伝承もおり込み記述されているのである。

彦火火出見尊はその後、ウガヤフキアエズノ尊に譲位されて、隠棲遊ばされ、宝算五百歳で高天原に神上がり賜ったのである。

御遺骨は高千穂の高日山の西、米良の御陵に葬り祀ったとある。

しかしご神意は強く、ご隠居地のホオリ川の上流、今回ご紹介するホオリの神座に、みたまは鎮まりまして、正しい地上神国ご建設のご経綸の発動時期を待たれていたのであると推察申し上げるのである。

この鵜戸神宮からさらに霊線は屋久島へへと延びている。屋久島の益救神社には、彦火火出見尊が祀られていて、そこからさらに沖縄へと、龍宮ゆかりの聖地へつながるのである。

つまり、ホオリ磐座から青島を経由するこの龍宮ルートは、いわば龍宮へのタイムトンネルであると思われる。

正三角形ルートが語りかけている

ホオリの神座には、今一つの正三角形の奇路神動線がある。先ず九州の主峰である国見岳へとつながる。この神山は熊本、宮崎両県にまたがり、海抜1739メートルで、頂上への少し下には、多種多様の岩石が見られる。

山頂には、東西に磐座があり、その相対峙磐座は太古は祭場となっていたと思われる。即ちカムロギ、イワサカの主なる神座だと認められるのである。

かつて道ひらき会の主宰だった荒深道斉氏は、こここそが「天孫降臨、ニニギノミコト」の本地であろうと主張されたが、まさにそうだろうと思わせる森厳の気がみなぎっている。

霊線はさらに高千穂峰へと至る。名にしおう霊峰、高千穂は、悠久の昔、神々が玉鉾をとり持ち立たれた勇姿が目に浮かぶ聖地である。

古事記、日本書紀に、ニニギノミコトが「日向の高千穂峰に天降ります」「筑紫の日向の高千穂の久土布流多気に天降ります」とそれぞれ記述されてある。

この山容の秀麗崇高なことは、万人の認められるところであるが、まさに日本列島のこの所にこそ、世界のスメラミコトが天降られたのだと確信させられるのである。

そして、この光のネットワークは、さらに神の古代から、そこも「ここが天孫降臨地なり」と伝えられ、世界の五色民族のゆかりを伝える幣立神宮(阿蘇山麓)に至っている。

結び目は謎のホオリ神座

(九)結び目は謎のホオリ神座

天孫降臨と龍宮の謎というのは、大きな、そして永い永い世の流れの出発点での、元つ神の遠大極ま理ないご経綸(神攻のプログラム)という観点から見直すことによって、その真相が見えてくるのである。

古事記の伝える「天孫降臨」は、実は二つある。ひとつはニニギノミコト、もう一つはニギハヤヒノミコトのそれであるが、本来はニニギノミコトは、皇孫降臨というべきではないか。後世三種の神器を奉じての万世一系と称せられる天皇家の始まりである。

しかし実はニギハヤヒのご降臨こそが、正統な「天孫降臨」といえるのである。それは聖徳太子の「旧事本紀大成経」という種もつにその事実が証明されている。ニギハヤヒ飲みことは、出雲海人族と強い結びつきがあり、丹後の宮津、天の橋立にある元伊勢・籠神社のご祭神であられる。ここでは天照狼の「十種神宝」を奉持して、天降リナさったことが伝えられている。

ところで、木花咲耶媛命の皇子である火遠理命(山幸彦)は、籠神社社家である海部家のご先祖であり、さらに遠つ御祖は天火明御子(ニギハヤヒノ尊)なのである。

従って奇しくも、天孫と皇孫は龍宮を媒介として一体化しており、カゴメ紋の六という数と菊花紋の一六という数を加えた二二は、富士の天の理が表されている。

ちなみに、神武天皇のナガスネヒコ討伐に関わりのあるニギハヤヒノ命は、天孫降臨の命(ミコト)ではなく、後で襲名されたウマシマジノ命である。そのあたりを間違えることなく、歴史的年代をよく弁えておくことが大切である。

さて大事なことは、「十種神宝」のことなのだが、それは「マニ宝珠」と言われている。そしてこのご発動については、祓戸の神々や、宗像三女神がバックアップされる「日之出の神」即ち彦火火出見尊のご復活にかかわるのである。

この点をいち早く洞察されたのが、宗教界の巨人と言われる、大本教の出口王仁三郎師であった。

ホオリ神座からロマンの光の華が

(

以上のことで、ホオリ盤座即ち神座は、スメラミコトと龍宮との深い縁を、証明する重要なものの秘められていると考えられるのである。

岡本天明師の自動書記による「日月神示」には、アメノヒツク(天之日津久神)のみ光十波(みこと)に、「この道はスメラが道ぞ、スメールミタミの道ぞ、また一・二・三・(ひ・ふ・み)から、三・四・五(み・よ・いつ)の天子の神の世となるぞ」と言うことが示されている。それはスメラミコト(天皇)とは何ぞや、そもそも地球上の人類社会のできた趙古代には、コノスメラミコト様が世界天皇であらせられ、全世界の人々が幸せに暮らすようにと統治されていたのだ、ということを強く訴えているのである。

想うに、神武朝から人間天皇となられた。そして人類の世界は覇権主義の歴史、つまり血生臭い戦争が繰り返されている。

世界の諸民族は平和な理想社会の実現を夢見ながらも、現実の諸々矛盾した社会の苦しみに悶えつつ、現代に至っているのである。

更に日月神示の岩の巻、第十帖には

神国の王は天地の王ぞ、外国の王は人の王ぞ。人の王では永く続かんのじゃ。外国にまだまだ厳しいこと、ばたばた出てくるぞ。日本にも、どんどん出てくるぞ、とある。

日月神示には、天地創造をなさった主神(根本神、創造主)と直結されているスメラミコトは、世界の王の王たるご存在なのだ、ということを明示されていて、古来わが日本は神国、霊の元の国(ヒノモトノクニ)と言われてきた由縁は、実はここにあったにである。

その根拠として、岩刻文字(ペトログラフ)が最近脚光を浴びつつあるが、日本の各地の盤座に刻れてある神代文字、記号形などが、シュメール文字やシナイ文字に符号していることである。それらから解読されることは、わが国が全世界の元つ国らしいということである。

我国の神話で言われている岩戸開きは、今までの地球次元の岩地開きであり、これからは宇宙次元での岩戸が開き、真実の日神(ラー神)を迎え、スメラミコトを讃える時となる、と予測されるのである。(竹内文書の謎は今ひらかれる。)

ホオリの神座に、ニニ(フジ=富士)は晴れたり日本晴れの、スメラミコトが、富士と高千穂を結び、御稜威が発揚る日が近づいているのである。

日月神示 下巻 第三十五帖

天子様(スメラミコト)は生き通しになるぞ、御玉体のまま神界に入られ、またこの世に出られるようになるぞ。と示されている。

以上

むすび

むすび

いま要求されている新しい気運は、めまぐるしく激動する世紀末に対処するために、超古代の最も現実的な生々しい神々の復活に、来るべき宇宙時代へ如何にして適応するかである。かつて聖徳太子は「天孫降臨」の真相について取り組まれた「先代旧事本記」のなかの謎の 天照御塊神であることを暗示されている。

それはこれから霊なる太陽がまた昇る白陽となるもので、事実太陽は北海道の釧路沖で分裂症状を起こしており、新潟でも太陽柱の異常なる輝きが写真に撮られている。世界各地にもこのような現象があって、太陽はいま白く燃え上がり、変化を見せているのである。

このことは従来の神話に述べられていた天照大神の地球次元の岩地開きとひち味違う宇宙次元の「天の岩戸びらき」に突入していることを私たちに告げている。

そこで「天孫降臨」の光り輝く不思議な神人の行列をじっと見つめてみると、やがて人類は第二の天地創造である未知との遭遇により、人が完全に神化を遂げるモデルケースがこれであったことを知るに至るのである。

この黄金の鍵が、台風の目であるピラミッドの「ホオリの磐座」であった。

そこに奇しくも王の王なる冠を戴く天皇家が龍宮と深く繋がっていることを確認すると共に、実はユダヤ以前のカバラの「生命の樹の道」に示されていた王冠の謎が世界天皇を証明するものだとわかり、アッと驚くことになるだろう。

つまり、現世の私たちは千載一遇の「地の岩戸」の前に佇っており、昨年よりたて続けに起こっている地震は、日本を破局から蘇らせるミソギであって、早く重要な神地場において日本列島を開いた元つ神々との受霊のみ祭を」斉行せよとの大命の降下であった。

それはかつて我が国の明治維新期の舞台が京都と長崎、横浜であったように、これからの新しい21世紀の舞台は、曲を開く神地場であると思われる。

そのポイントのは四次元ラインの極スポットの神地場に在る。

日本列島の三大神地場は、北の極の北海道にあって、それは神威を示す北斗七星へつながる。南の極は九州にあって、◯に十の字に示す南十字星につながる。中央の極は富士にあってスバルラインは「スバル星」につながり、またスメリヤ、シュメール、スメラミコト」にもつながるのである。

この星の仕組みはタテの空間の実相、太陽の神仕組みはヨコの時間の日月の陽陰の太極に定められていたのである。

ゆえに、南の極を開くとヒコホホデミの日の出の神の出番となり、正神界が立直されて、日月神示が予言しているように、天子様三四五の世となっていくことが、これからのイスラエルの変貌と、東アジアの国際社会への台頭によって、見えてくるようになるのである。

平成八年六月 以上

ホウリ(祝子)の磐座の情報です

⭐️延岡観光協会さんのホームページに詳しい案内があります。

九州最後の秘境「大崩山」の麓に位置するパワースポット

竹内ミカさんの「全国開運神社ナビ」からです。

⭐️平津豊のミステリースポット

祝子川周辺の神話的歴史が詳しく書かれています。

平津豊さんの「神さん山の三角岩」からです。この記事は、イワクラぺディアさんからで、リンク貼れませんでした。

神さん山イワクラツアー などもされていらっしゃいます。

宮崎県延岡市北川町の大崩山から流れる祝子川は、火遠理(ほおり)命が生まれた時に、産湯として使った川と言われています。火遠理命は、邇邇芸(ににぎ)命と木花之佐久夜比売(このはなさくやひめ)命との間に生まれた3兄弟の一人で、別名、天津日高日子穂穂手見(あまつひこひこほほでみ)命、又は虚空津日高(そらつひこ)、一般には「海幸山幸」の説話に登場する山幸彦(やまさちひこ)で知られています。

天孫が山の民と海の民を支配していく過程が紡がれた日向三代(火遠理命→鵜葺草葺不合命→神倭伊波礼比古命)の物語に登場する一人です。この火遠理命が、田の神であることから、祝子川の流域には、雀が生息していないという伝承があります。

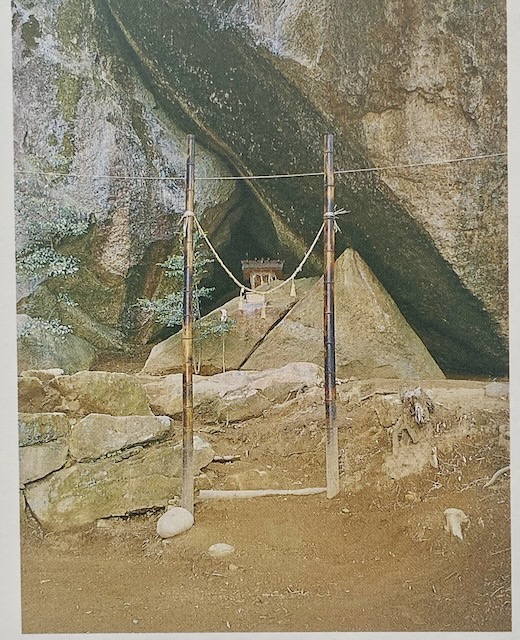

神さん山と呼ばれる山の中腹に岩屋があり、その中に三角形の岩石が祀られています。

この岩屋は、考古学的には、巣ノ津屋洞窟遺跡であり、縄文時代の早期の打製石鏃や、石匙が出土しています。この祝子川地区には下祝子洞穴遺跡もあり、縄文時代に多くの人が住んでいた場所です。しかし、岩屋についての伝承は何も残っておらず、「神さん山」という名称以外は、長い間忘れ去られていました。

この神さん山の岩屋から800メートル南東に、祝子川神社が鎮座しています。祝子川神社は、1885年から1955年の間、一時的に神さん山の岩屋に祀っていましたが、今は本来の場所に戻されています。祝子川神社が、神さん山の岩屋に遷座されていた間は、石段や鳥居が整備されていたようですが、祝子川神社が元の位置に戻ると、再び忘れられ、参道自体も壊れて登れる状態ではなくなっていました。この場所が注目されたのは、1986年に、福岡の宮脇淳一氏が、神さん山の存在を聞き、地元の協力を得て、荒れ放題だった参道を整備したのがきっかけだそうです。

20メートルもある巨岩が手前に大きくオーバーハングしており、その巨岩が支え合って岩屋が形成されています。この岩屋の中に、三角形の岩があります。その形は正確には三角錐です。その状況から岩屋を形成している巨岩とは別の岩石を設置したと考えられますので、この三角錐は人工物です。

三角錐の正面の三角形の底辺は376センチメートル、西辺は312センチメートル、東辺は286センチメートル、高さは245センチメートルです。奥に伸びる辺は、巨岩の天井に合わせて造られており、その隙間は数ミリの正確さです。ぴったりと造られており、驚愕です。正面の三角の面は130度~310度つまり南東から北西線に沿って造られており、三角形の面は220度南西を向いています。

この場所の冬至の日の入りの方角は243度で、17時16分に日が沈みますが、その方向には、1391メートルの国見山があるので、日没はもっと早く訪れ、角度も南に寄ります。2013年12月22日に訪れたとき、16時頃に冬至の光は黄色味を増し、三角形を黄金色に眩しく照らしました。この光景を作り出す為に三角錐の岩を置いたのかもしれません。岩屋の前は広場になっており、叩くとポンポンと良い音のする円形の岩肌がありました。岩屋がオーバーハングしているために、鳥居の前あたりに音が響きます。この広場で冬至の祭りが行われたのかもしれません。また、周辺で音を反射する反射板、方位石、線刻らしきものなどを見つけました。

地元では、神さん山の頂上の岩石を人面岩と呼んでいます。この人面岩が顔ならば、三角石のある岩屋が股の部分であり、神さん山自体を人の体に模したのではないかという説があります。そうであるなら、この岩屋は、子供の産まれるところであり、子孫繁栄を祈る場所となり、三角形は女性器を表しているということになります。

さらに、古墳時代のかまどは、三つの石を三角形に置いたものであったように、三角形は「火」も象徴しています。そして、女性器と火の間にも、深い関係があります。メラネシア、ポリネシアから南米にかけての、火の起源神話には、女性器から火が生まれるものが多く、日本の神話においても、火と出産との関係が随所にみられます。イザナミは、火の神のカグツチを産んだために、女性器に火傷を受けて亡くなります。垂仁天皇の子であるホムツワケは火の中に産まれます。木花之佐久夜姫は、一夜で懐妊したため、実子であるかどうかを疑われ、その疑いをはらすために、産屋に火を放って子供を産みます。この時に生まれた子供が火遠理命で、この三角岩のある祝子川を産湯に使ったと伝わっているのです。

この三角岩は、岩屋という女性器から生まれる火を、かたどったものではないでしょうか。三角岩の前には、火が焚かれた跡も見られます。

この三角岩が冬至の日に照らされることは確認しましたが、これだけでは冬至の日を特定することはできませんので、天文利用のための岩石遺構(広義のイワクラ)には分類できません。今後の研究を待ちたいと思います。

この場所で行われた祭祀についての記録はありませんが、現在は民間によって信仰されていますので、岩石信仰(広義のイワクラ)に分類しました。

イワクラ #磐座 #巨石 #megalith #古代祭祀 #巨石文明 #古代文明 #宮崎県 #延岡市 #神さん山 #祝子川 #三角石 #三角岩 #巣ノ津屋洞窟遺跡 #祝子川神社

過去の投稿は「イワクラペディア」で見ていただけます。

https://www.iwakurapedia.com/

『イワクラセミナー5』は、1月11日に開催します。予約受付中です。

https://iwakuraseminar.jimdofree.com/

『いわくら絵本』好評販売中です。

https://iwakuraehon.jimdofree.com/

未来惑星🌎地球の風

未来惑星🌎地球の風