奇路の神動線

神動線と名づけたのは、神政を地政学的に大観して、人間の体にたとえ「経絡」や灸のツボのルートのような地場のつながりがあり、日本列島には、網の目のように張り巡らされている光のネットワークがあることからである。

そのツボ所即ち地場というのは、神山、霊峰など、神々の鎮まり給う聖なる地、由緒ある神社、仏閣、聖地などのことを云う。そして不思議なことにこの拠点を線で結ぶと、正三角形や二等辺三角形、放射形、菱形、交点形(三角形を交差する形)となるのである。=鋭角三角形、玉串型、鎖型、ス成形(三角形が交差する形で)=となるのである。

つまりそれは神々が動枯れる霊線と見られるので、神動線と私は名付けている。

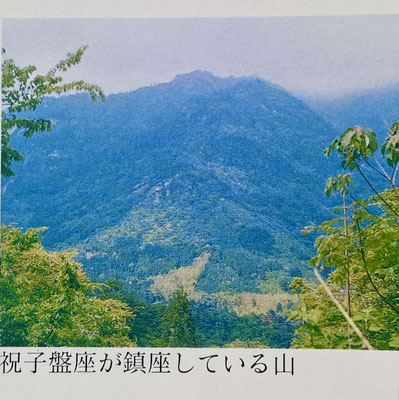

さて、この度計らずも、ホオリ(宮崎市)の巨大な(高さ24メートル、幅30メートル)磐座の存在を知るに及び、九州の南に丁度、人体の「尾てい骨」と言えるところ、強力なパワーのあることが判った。

そこにただならぬご神気が溢れていて、受霊(ウケヒ)の秘儀を斉行申し上げると、ご神示があった。

そこは「彦火火出見尊(山幸彦)の神霊魂の神座である」とのお示しであった。

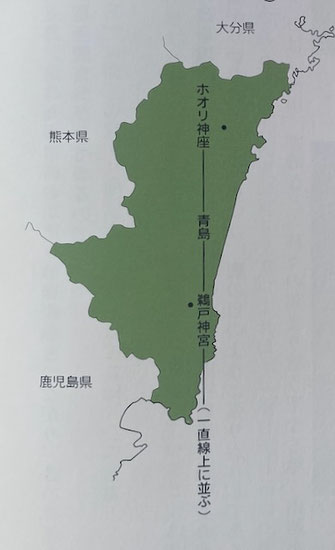

先ずホオリの神座を起点に、海積宮からのご還幸の時の、ご宮居の跡である青島神社へ、ここには彦火火出見尊、豊玉媛命、塩箇大神が祀られている。

青島には、特別記念物として、熱帯、亜熱帯植物が繁茂している。島の周辺の岩盤は、二千万年から百万年前の新第三紀の海床に堆積した砂岩、泥岩でできている。鬼の洗濯板と言われるように、規則的に瓦層が傾き、波浪の侵蝕を受けて誠に奇景である。

ここにはまた豊玉媛ゆかりの「玉の井」がある。

霊線は南に下って鵜戸神宮に至る。この線上には奇しくも海幸彦(火須勢理命)を祀る潮嶽神社がある。

鵜戸神宮は神武天皇の御父君としての鵜草葺不合尊が主祭神であり、相殿に天照大御神・天忍穂耳尊・瓊瓊杵尊・神日本磐余彦尊(神武天皇)の五柱を祀ってある。

下の写真は、<青島神宮>と、その海岸にある <鬼の洗濯板>

霊線は南に下って鵜戸神宮に至る。この線上には奇しくも海幸彦(火須勢理命)を祀る潮嶽神社がある。

鵜戸神宮は神武天皇の御父君としての鵜草葺不合尊が主祭神であり、相殿に天照大御神・天忍穂耳尊・瓊瓊杵尊・神日本磐余彦尊(神武天皇)の五柱を祀ってある。

神宮は日向の灘に面する神秘な洞窟の中に神座がある。それは一度亀の形の大岩の中で、亀のお腹の中にある格好で、鵜草葺不合尊の産土の跡と伝えられるに相応しい形となっている。

前面の海中には、霊石である枡形の亀石、お船岩、二柱岩、扇岩、雀岩、夫婦岩などなと名付けられる奇岩礁が聳り立ち太平洋から打ち寄せる怒涛からご神窟を護っている。

遥かに日向灘から太平洋へと目を向け眺望すると、まさしく一望千里で極まりなく、遥か彼方の潮の底根には、幻の龍宮があると思わせる。

男波、女波が天意(アイ)を交わして、静かに岩間に洗う、また、蘇苔を湿す様子は、遥かな太古も今も変わらないことなのだろうと思われる。

ひとたび天候が荒れると大変な大波が激しく打ち寄せ、潮煙は濠々とまさに壮絶無比な姿を現す。そして時にはイルカが群れをなして遊する様も見せられるのである。

ご神域の最も高い即日峰(ハヤヒミネ)(天孫饒速日と相通じる)の頂には、主宰神を葬め奉ると伝えられる吾平(御幣)の山頂綾があり、とにかく、この神域をあげて、何か尊厳な雰囲気に包まれているのである。

ここで日向にまつわる伝説と古儀信仰についておさらいをしてみる。

豊かな黒潮は音玉をを響かせて、いづれかの約束の時を待つように、その息吹を脈々と今に伝えているように思われるのである。

昔々その昔、山幸の猟具を兄君の海幸の漁具に替えられた彦火火出見尊は、哀しくも釣り針をなくしてしまわれる。そして塩椎神の教えのまにまに、遥々と海流に乗って龍宮につかれた。そして海神の娘豊玉姫と結ばれることになる。その後、三年経ち兄との約束を思い出されて失った釣り針と潮干・潮満つ、二つの球を海神からもらわれて本土に帰ってこられたのである。

ところが豊玉姫は既に孕っておられて、産月も近くなり、高天原の御子を海のなかで産身まつるべきではないと、遠き八重の潮路を乗り越えて、尊のもとへ尋ねられた。程なく産期がきて、この霊窟の中に急ぎ産殿をお造りにかかられたが、屋根に鵜の羽をくさかんむり葺き合わさぬ中に、玉の如き御子がご誕生なさったのである。そこでみ名を「ヒコナギサタケ・ウガヤフキアエズノミコト」と命名申し上げたのである。

実は豊玉姫はお産に先立って「自分の国の習わしに従い、妙な形となってお産をするので、どうかその間、決して見ないでください」とお願いされます。ところが尊は帰って不思議に思いそっと覗いて見られた。ところがそこにはワニの姿になった姫が腹張って折れれたので、驚いて逃げ出されたのである。

豊玉姫は御子を生まれると、自分の姿を見られたことを恥じて龍宮に帰ってしまうわけだが、この伝説はスメラミコトと龍宮との深い絆を暗示されているのである。

超古代のことを伝えている竹内文書、また古史正伝と言われるウエツフミには、神武天皇以前のウガヤ朝73代の長きにわたる輝かしいスメラミコト治世の歴史が書かれている。彦火火出見尊は「壱岐・対馬・隠岐・佐渡などの各島にまで行幸されていて、民情を深くご覧にな理、朝臣たちに命ぜられて、諸々の生産緒技術を伝えておられる。古文書によれば国境の設定であるとか、天津御種子の散布という重要な伝承もおり込み記述されているのである。

彦火火出見尊はその後、ウガヤフキアエズノ尊に譲位されて、隠棲遊ばされ、宝算五百歳で高天原に神上がり賜ったのである。

御遺骨は高千穂の高日山の西、米良の御陵に葬り祀ったとある。

しかしご神意は強く、ご隠居地のホオリ川の上流、今回ご紹介するホオリの神座に、みたまは鎮まりまして、正しい地上神国ご建設のご経綸の発動時期を待たれていたのであると推察申し上げるのである。

この鵜戸神宮からさらに霊線は屋久島へへと延びている。屋久島の益救神社には、彦火火出見尊が祀られていて、そこからさらに沖縄へと、龍宮ゆかりの聖地へつながるのである。

つまり、ホオリ磐座から青島を経由するこの龍宮ルートは、いわば龍宮へのタイムトンネルであると思われる。

下にある画像は「鵜戸神宮』です。巨大な洞窟の中に鎮座されている。神宮前の海岸は色々な奇岩が多くある。

未来惑星🌎地球の風

未来惑星🌎地球の風